子どもの成長を実感する小学校入学。でも

「一年生なのに、もう勉強についていけてないかも…」

「テストの点数が悪いんだけど、大丈夫かな?」

と本格的に授業やテスト、宿題が始まると、一年生のわが子が勉強についていけているのか心配になるママ・パパも多いのではないでしょうか。

学校の学習は積み上げ方式のため、一年生で勉強ができなくなってしまうと、その後もずっと勉強が分からなくなります。また、そのことから学校自体が楽しくなくなってしまう子もいるため、早めの対策が必要です。

元小学校教員ライターの秋野みんみが、一年生で勉強ができない子の特徴や家庭でできるサポート方法について解説します。

「勉強ができない」とは、具体的にはどのようなケースのことを指すのでしょうか。

「勉強ができない」とは、具体的にはどのようなケースのことを指すのでしょうか。

一年生の入学時には差を感じることが少ないものの、本格的に書き取りや計算がスタートする5月頃からは、「勉強に困り感があるかな」と感じる子ども達が見えてきます。

例えば、夏休み前の一年生の様子だと、具体的には以下のようなケースがあります。

また、通知表で「もう少し(がんばろう)」がある教科は要注意です。1・2年生の通知表は2段階評価で、よほどのことがない限りは「できる」の評価が付くことが多いため、「もう少し(がんばろう)」がついている教科は、学習についていくことができていない場合があります。

一年生で勉強ができない子にはどのような特徴があるのでしょうか。よくあるパターンを5つ紹介します。わが子に当てはまるものがないか確認してみてください。

嫌なことや面倒くさいことを 後回しにして、自分のやりたいことを優先してしまう子どもは、学力が伸びにくい傾向があります。

嫌なことや面倒くさいことを 後回しにして、自分のやりたいことを優先してしまう子どもは、学力が伸びにくい傾向があります。

学校から帰ったら宿題をする前にゲームをしたり遊びに行ってしまったりして、宿題が終わらないという相談は、これまで何度も耳にしてきました。

嫌なことや面倒くさいことを後回しにすることは、勉強以外にも様々な場面で悪い影響を引き起こしてしまいます。しかし、小学1年生にその習慣を1人で直させることはほぼ不可能でしょう。「ゲームは宿題を終わらせてから」というルールを作るなど、保護者の適切な声かけや環境づくりなどが必要です。

分からないことをそのままにしてしまうと、勉強が遅れる原因となってしまいます。

分からないことをそのままにしてしまうと、勉強が遅れる原因となってしまいます。

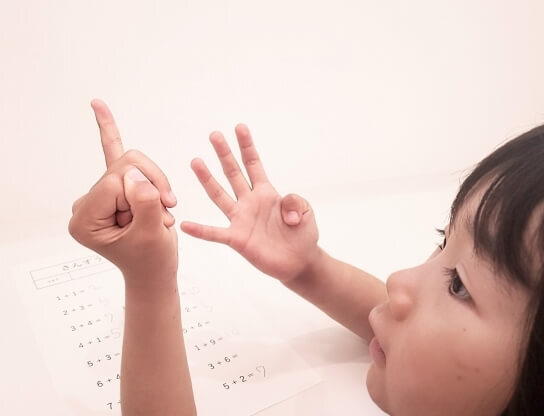

小学校の学習はカリキュラムが体系立てて構成されているため、例えば「1ケタのひき算」が分からないまま進んでしまうと、以降ひき算が出てくる単元全てでつまずく可能性が出てきます。

特に1年生で学習することは、学習の基盤中の基盤とも言える大切な事項ばかり。

分からないことを自ら解決しようとする力を身につけさせることが大切ですが、1年生の段階では何が分からないのかを保護者も一緒に考え、明らかにしていくことが大切でしょう。

宿題をしないことが続くと、学力が下がってしまう場合があります。

宿題をしないことが続くと、学力が下がってしまう場合があります。

小学校では、その日に習ったことの定着を狙ってドリルやプリントを宿題にする場合がほとんど。宿題をしないと授業を受けるだけになってしまい、記憶に定着しない可能性があります。

最近では、宿題の有無に関して様々な意見がありますが、特に低学年のうちはしっかりと宿題に取り組むことで学校での学びを定着させることができると言えるでしょう。

勉強ができない子どもに多く見られるのが、この学習環境が整っていない状態です。

例えば以下のような状態に思い当たりはありませんか?

勉強ができない子どもに多く見られるのが、この学習環境が整っていない状態です。

例えば以下のような状態に思い当たりはありませんか?

学校でも筆箱や机の中が散乱している子どもは、なかなか学習に集中することができないものです。必要な勉強道具がどこにあるか分からなくて探している間に、勉強へのやる気がなくなってしまうことも…。

小さなきょうだいがいる家庭では家中を整とんすることは難しいことも多いと思いますが、子どもが学習をする場所だけでも整理整頓を心がけるようにしてみましょう。

生活が不規則な子どもも、勉強ができない場合が非常に多く見られます。

生活が不規則な子どもも、勉強ができない場合が非常に多く見られます。

朝起きるのが遅く学校に遅刻気味だったり、寝るのが遅くて日中に眠くなってしまったりすると、授業に集中することができずに勉強が分からなくなってしまいます。

まずは起床時間と就寝時間を決めて、日中に元気に過ごせる環境を整えていきましょう。

一年生で勉強ができない子の原因は様々ですが、子どもが勉強そのものをしない場合、その原因が家庭にある場合もあります。具体的なケースを4つ紹介します。

学習を子どもに任せっぱなしにしていることが、子どもが勉強をしない原因になっている場合があります。

学習を子どもに任せっぱなしにしていることが、子どもが勉強をしない原因になっている場合があります。

面談などで保護者が「子どもに宿題は任せています」「責任は子どもにあるので」と話すことがありますが、子どもにすべてを任せてしまうことは、一年生には早すぎるでしょう。

実際に教員時代、宿題をしない日が続いた児童の保護者に連絡をした際、「宿題をしていなかったことをまったく知りませんでした。」と驚かれたケースは多々あります。

子どもが勉強を頑張るためには、学校・家庭どちらの見守りも欠かすことはできません。子どもに任せきりにせず、日々温かな声かけをしていきたいものです。

子どもを叱りすぎたり褒めることが少なかったりすることが、勉強をしなくなる原因の1つになることもあります。

子どもを叱りすぎたり褒めることが少なかったりすることが、勉強をしなくなる原因の1つになることもあります。

宿題をしなかったり片付けをしなかったりすることが続くと、保護者としてはイライラすることもあるでしょう。しかし、大声で長時間叱ったり過去のことをついでにくどくどと注意するようなことは控えましょう。

叱られてばかりの子どもは勉強が苦痛になるばかりでなく、過剰なほどにママ・パパの顔色を伺って行動する子になるケースや、日々の人格否定から無気力になり不登校になってしまうケースが考えられます。

子どもに対して過保護になりすぎてしまうこともよくありません。

子どもに対して過保護になりすぎてしまうこともよくありません。

保護者が「ここは分からないだろう!」と先回りして教えすぎてしまうことで、子どもは考えることを放棄してしまうことがあります。

放任することも過保護になりすぎることもなく、ほどよいバランスで子どもと関わっていくことが大切と言えるでしょう。

子どもに勉強を強制させるのも、子どもの学習意欲を奪ってしまうことがあります。

子どもに勉強を強制させるのも、子どもの学習意欲を奪ってしまうことがあります。

よくあるケースが、宿題にプラスして市販のワークをやらないと遊びに行くことができない!など、保護者が勝手に決めた約束が子どもの負担となり勉強自体が嫌いになってしまうケースです。

強制しないと勉強しないのでは?と心配になる気持ちも分かりますが、子どもの気持ちを無視して勉強を強制しすぎることは、おやこ関係にも悪影響を及ぼす可能性があります。

ここまで、一年生で勉強ができない子の特徴を紹介してきました。

一年生の場合、勉強ができないのは子どものせいだけではなく、学習環境や保護者の関わり方である場合も多いものです。そのため、今の状況を見直し、長期的にサポートしていくことで、勉強の遅れは今からでも十分間に合わせることが可能です。

学年が上がるにつれて学力差が広がっていきますから、はやめに行動していきましょう。 家庭でできるサポート方法を具体的に紹介します。

まず最初に取り組みたいのは、できない箇所を把握することです。

まず最初に取り組みたいのは、できない箇所を把握することです。

苦手な教科や単元を把握して、分かっていないところまで戻って学習し直すことが大切です。

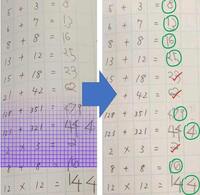

苦手を把握するためにはテストを確認するのが良いのですが、一年生の初めはテストの問題数が極端に少ないため、苦手を把握しきることは難しいかもしれません。そのため、学校から持ち帰るプリントやノートで何度も直されている部分はないかを確認したり、子どもに聞き取りをしてみたりすることをおすすめします。

担任の先生に相談して、これまでに困っていた教科や単元がないか教えてもらうのも良いでしょう。

時間のある限り、子どもの隣に座って一緒に勉強してみましょう。

時間のある限り、子どもの隣に座って一緒に勉強してみましょう。

自分のやりたい勉強でもいいですし、隣で勉強する姿を見守るだけでも有効です。隣で一緒に過ごすことで、子どものつまずきがその場で把握できますし、分からないことをすぐに教えてあげることができます。

とはいえ、どうしても仕事などが忙しく、勉強を隣で見てあげられない保護者も多いことでしょう。しかし、宿題だけは終わった後にチェックし、その場で間違い直しをさせたいものです。

苦手や覚え間違いは、できるだけ早く気付き正していくようにすることがポイントです。

生活の中で、楽しく学習できる工夫をしてみましょう。

生活の中で、楽しく学習できる工夫をしてみましょう。

このように楽しく学習できる工夫をすることで、子どもが勉強が好きになり自信をもつことができれば、だんだんと通常の方法でも自ら学習をするようになってきます。

まずは学習の動機づけとして、子どもが楽しくできる勉強方法を模索してみてください。

まずはとにかく積極的に褒めることをしてみましょう。

まずはとにかく積極的に褒めることをしてみましょう。

例えば宿題をしない子どもなら、まずは鉛筆を持っただけでも褒めてみましょう。ママ・パパから勉強に向かう姿勢を褒められると、それだけで子どもは勉強を楽しいものだと認識するものです。

正誤や字のていねいさよりも、まずは勉強に向かう姿勢や習慣を築くことが大切です。日々しっかりと褒めて認め続けることで、勉強することへのモチベーションが上がり、学力は少しずつ伸びていくことでしょう。

家庭でできるサポート方法を長期的に取り組んでみてもあまり成果が見られない…子どもが勉強が嫌で元気がない、勉強が分からなくて学校に行きたがらない…などの様子が見られた場合には、障害による特性を考える必要もあります。

家庭でできるサポート方法を長期的に取り組んでみてもあまり成果が見られない…子どもが勉強が嫌で元気がない、勉強が分からなくて学校に行きたがらない…などの様子が見られた場合には、障害による特性を考える必要もあります。

例えばLD(学習障害)のある子どもは、計算を習得することが難しかったり文章題を解くことが苦手だったりする場合があります。しかし、特定の学習の習得が難しいことをのぞけば問題なく過ごすことができるため、「勉強への努力が足りていない」「毎日コツコツ続けたらきっとできるようになる」と困り感を見過ごされやすいのです。

学習障害のある子どもには、その子どもに合ったサポートの方法を専門機関と相談しながら探していくことが大切です。不適切な関わり方を続けることは抑うつや引きこもりなどの二次障害を引き起こす危険性もあるので、早めの対処が必要です。不安があれば学校や自治体の窓口に相談するようにしましょう。

***

一年生で勉強ができないと、ママ・パパは不安に感じてしまいますよね。

しかし、一年生のうちであれば、かなりの確率で学習の遅れを取り戻すことが可能でしょう。上記で紹介した勉強ができない子どもの特徴を確認して、家庭でできるサポート方法をできるところから始めてみてください。

実際に行動し始めてみると、すぐに成果が出る子もいれば、結果がなかなか出てこない子もいるでしょう。焦って、子どもの意思を無視した行動をとれば、おやこ関係にも悪影響を及ぼす場合があります。長期的な目線を持って、子どもに関わってみてくださいね。

ライター 秋野みんみ

元小学校教員ライター。公立小学校で10年の勤務経験有り。 現在は転勤族の妻で息子の育児に奮闘中!教員経験を生かして、お役に立てる情報を発信してきます♩

保護者との続柄とは?意外と悩む幼稚園願書や小学校書類の書き方一覧

2023.01.21

【効果絶大】面倒な「子どもの帽子のゴム替え」が断然ラクになる裏ワザ!半年後...

2022.03.19

保育士が解説!保育園見学の電話のかけ方|マナーや会話例など失敗しないコツを解説

2023.01.10

ダイソー×セリア×キャンドゥ【100均お名前スタンプ徹底比較】名前つけ地獄...

2021.12.08

保活はいつから始める?生まれ月ごとのスケジュール例や加点のポイントを先輩マ...

2022.12.18

春の”名前つけ地獄”から脱出したい!!100均「セリア」と「ダイソー」がや...

2021.04.02

小学校一年生で勉強ができない子の特徴は?当てはまるパターンや親ができるサポ...

2023.06.16

【神アプリ発見】じつは面倒すぎて悩ましかった「算数の丸つけ」が1秒で終わる...

2021.11.23

保育士が教える!保育園見学時のポイント|確認・質問すべき点を徹底解説

2023.01.12

【ダイソー】箸の持ち方&食べ方が見違えるサポートグッズが大充実。練習嫌いの...

2021.09.27