これからの未来を生きる子どもたちに必要な「折れない心としなやかな頭」。

前回の記事では、親がわが子の言動や、自分の子どもへの接し方について振り返ることの大切さがわかりました。

そこで今回は、子ども自身の"振り返り"について。

感情コントロールにもつながる、ぜひ習慣づけたいことではありますが、そのためには親のサポートが必要です。そのコツを岡山大学の中山芳一先生に教えていただきます。

前回、自分のことを振り返ることで"新しい気づき"が生まれ、自分で自分に心の栄養を与えられるというお話をしました。大人が折れない心を持つために、振り返りが大切であると確かめられたと思います。

そこで、今回は大人だけでなく、子どもにとっても振り返りは大切であるということ、さらにわが子が"振り返り習慣"を身に付けられるためのポイントについてもお伝えしておきましょう。

ちなみに、大人の場合でも振り返り習慣が身に付いている人とそうではない人とでは、振り返りの中身がかなり違ってきます。

振り返り習慣が身に付いている人の方が、振り返ったことを言葉にするときの時間も早く、その内容も充実しているのです。この差は、あくまでも学力的なものではなく、習慣の差ではないかと考えられます。だから、子どもの頃から振り返りの習慣を身に付けておくことをおすすめしています。

そこで私が最もおすすめしているのが、日記です!

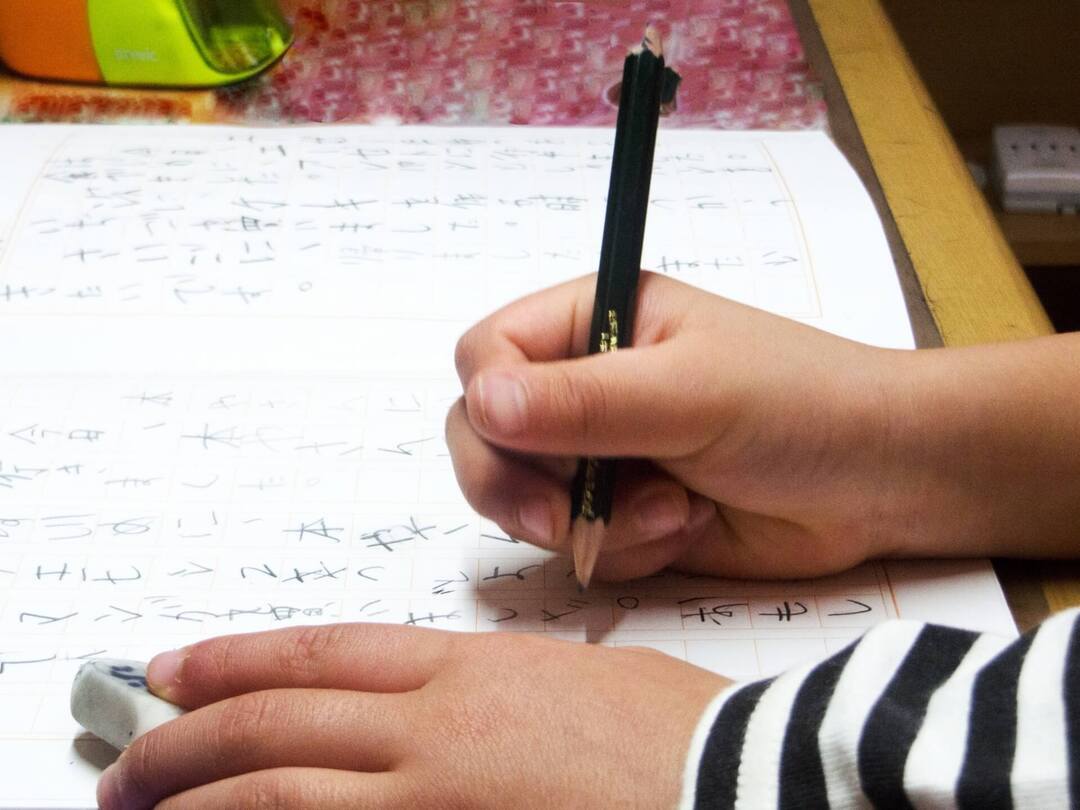

日記を書くということは、その日の振り返りを言葉にしているわけです。特に小学生ぐらいになると、まずは「あったこと」だけでもよいので、日記を書いていけるといいですね。

さらに、親子で交換日記なんていうのも、振り返りに加えてスペシャルなふれあいが生まれそうです。ぜひ、やってみてください!

日記はたしかにおすすめなのですが、幼児期の子どもにはまだ書くことは難しいですね。もちろん、絵日記にするという方法もあるのですが…。

そこで、書き言葉にこだわらなくても、話し言葉で振り返りをしてみるのはどうでしょう?

たとえば、一緒にお風呂に入りながら、その日あったことを聞いてみたり、ごはんを食べながら今日一番楽しかったことを聞いてみたり…きっとみなさん意識せずともわが子の振り返りを促してあげられていると思います。

このような親子のやりとりは、幼児期の頃から話し言葉によって振り返り習慣を身に付けていくための有効な方法といえるでしょう。

それでは、ここでポイントです!

みなさんがお子さんに「今日一番楽しかったこと」をたずねるとき、「今日、何が一番楽しかった?」ってたずねますか?

もしそうだとしたら、お子さんはスムーズに答えてくれますか?

じつは「なにが楽しかった?」とか「どうだった?」とたずねられると、子どもは答えにくい場合が少なくないんです。たとえば、「昨日、何食べた?」という質問と「昨日、カレー食べた?」という質問だと、明らかに2番目の方が答えやすいですよね。

テレビで新作映画の感想を子どもにインタビューしているのを見ても、「この映画はどうだった?」とたずねられた子どもは、「うーん、楽しかった」と答えるのに精いっぱいだったりします。あれは、子どもに答える力が不足しているのではなく、インタビュアーの質問の仕方がよろしくないのです。

ということで、「〇×クイズ形式」か「三択クイズ形式」で子どもたちにその日のことをたずねてみてください。例えば…

「きょう一日で一番楽しかったことクイズ~!」

「じゃあ、〇〇ちゃんの一番楽しかったこと当てるからね!」

「一番楽しかったことは、こども園のときだった。〇? ×?」

「そっかぁ、〇かぁ!じゃあ、それはこども園で遊んだこと。〇? ×?」

…といった感じです。

クイズ形式で進めていきながら絞り込んでいく中で、お子さんもきっと今日一日を振り返ることができるでしょう。また、「楽しかったことは何か?」を当てることができたら、今度は「どうしてそんなに楽しかったか?」を当ててみるのも面白いかもしれません。

さて、その日の「あったこと=出来事」を振り返ることも大切ですが、さらにその日の気持ちや感情を振り返ってみることもおすすめします。

これは、私たち大人もよく経験していることですよね。

「今日はなんとなくテンション上がったなぁ」とか「あのときはちょっとブルーだった…」といった自分の気持ちや感情についてそのまま振り返ってみるんです。

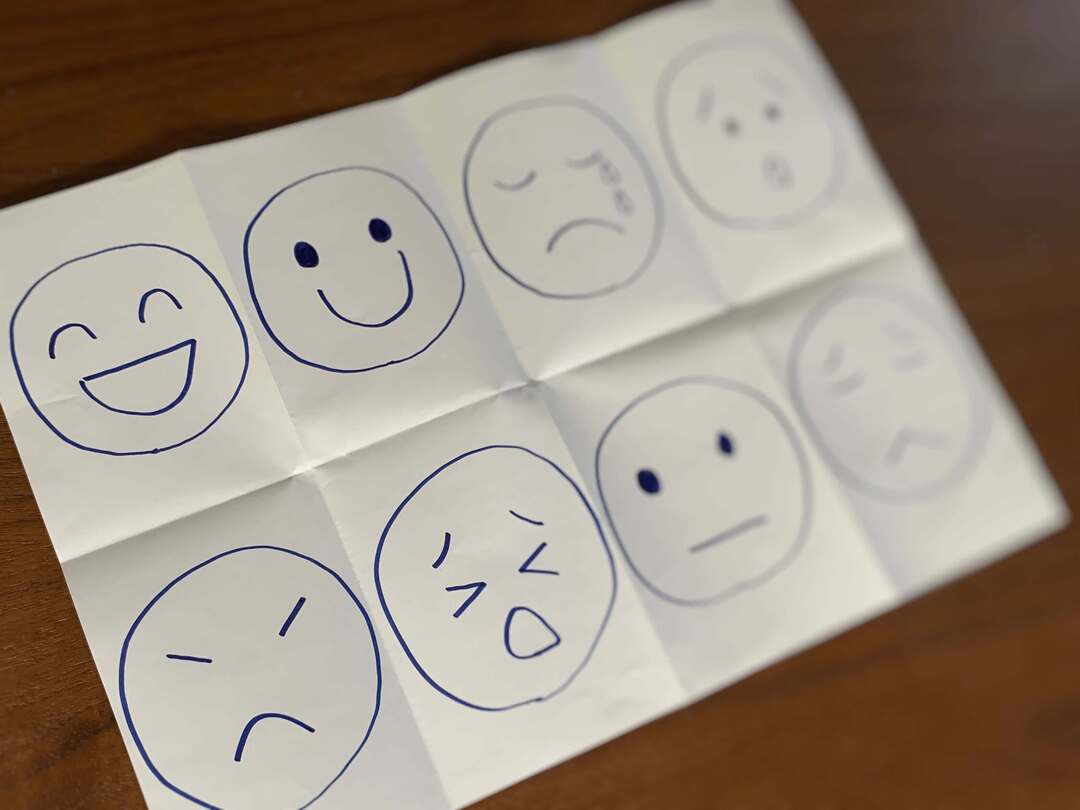

ただし、大人と違って子どもは自分の気持ちや感情を言葉でうまく言い表せるほどの語彙力は持ち合わせていません。そのため、言葉で気持ちや感情を表現するのではなく、お天気マークや「ニコニコからプンプンまで」の顔マークなどを使って選んでもらうといいでしょう。

そして、「今日の気持ちって、どれだった?」など、先ほどの合わせ技で「〇〇があったときは、どの気持ちだった?」とたずねてあげてください。

この方法を使えば、言葉にできなくても大丈夫ですし、先ほどと同じで選択できる形式になっているので、子どもにとっても答えやすいんです。

じつは、気持ちや感情の振り返りができるようになってくると、自分で気持ちや感情のコントロールができるようになっていきます。

もちろん、一朝一夕にはいきませんが、紹介した振り返りを日常的にやっていく中で、子どもたちは振り返りの習慣が身に付くだけでなく、自分がどんな心の状態なのかをわかってコントロールできるようにもなるのです。

"折れない心"を育てていくためには、とても大切なことだと思いませんか?

岡山大学准教授 中山 芳一

1976年岡山県生まれ。岡山大学 全学教育・学生支援機構准教授。専門は教育方法学。大学生のためのキャリア教育に取り組むとともに、幼児から小中高学生の各世代の子どもたちが非認知的能力やメタ認知能力を向上できるように尽力している。9年間没頭した学童保育現場での実践経験から、「実践ありき」の研究をモットーにしている。『家庭、学校、職場で生かせる!自分と相手の非認知能力を伸ばすコツ』『学力テストで測れない非認知能力が子どもを伸ばす』(ともに東京書籍)ほか著書多数。最新刊は監修をつとめた『非認知能力を伸ばすおうちモンテッソーリ77のメニュー』(東京書籍)。

愛されている子ども・愛情いっぱいに育てられた子どもの特徴|わが子が出すサイ...

2023.08.13

思い通りにならないと怒るのはなぜ? 3歳・4歳・5歳が癇癪を起こす理由と保...

2023.05.10

「早く食べなさい」は逆効果!【食べるのが遅い子ども】に毎食イライラしていま...

2021.02.25

小学生が家でだけ癇癪を起こす理由は?発達障害の可能性もある?「外ではいい子...

2023.08.10

3人目の子育ては大変?先輩ママに聞く3人育児の大変さと嬉しさ

2022.12.19

パパっ子になるのはママの愛情不足が原因?ママ嫌いに見えてしまう理由やパパっ...

2023.08.24

【ダイソー工作】たった400円で完成する「おうちプラネタリウム」が感動的!...

2021.08.06

【保育士が解説】3歳児ってこんな感じ!発達の特徴やおすすめの遊び方を解説

2023.02.14

5歳の平均睡眠時間は?昼寝はしないほうが良い?5歳児の睡眠事情をアンケート

2023.03.16

小学校3~4年生は要注意!?「ギャングエイジ」とは?時期・特徴・問題点や子...

2022.12.17