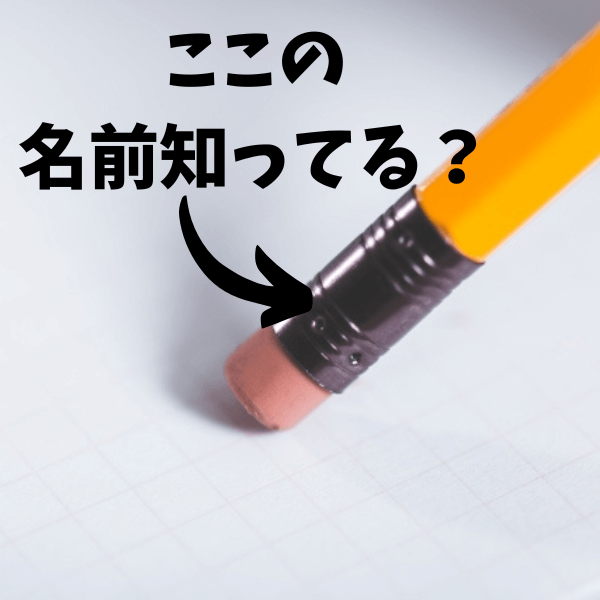

鉛筆の頭に消しゴムがついてとっても便利な消しゴム付き鉛筆。そのつなぎ目となる金属部分にはちょっとかわいい名前がついているのを知っていますか?

「子どもに教えたいモノの名前」シリーズ第16弾は、消しゴム付き鉛筆の接続部分について出題します。

【ここでヒント】

英語では「ferrule」と書きます。この読みをカタカナで表すと…?

【ここでヒント】

英語では「ferrule」と書きます。この読みをカタカナで表すと…?

正解は…

▼

▼

▼

▼

▼

「フェルール」でした!

フェルールの由来は英語で「棒状や取っ手状のものを接続する金具」を意味する「ferrule」からきています。

フェルールの由来は英語で「棒状や取っ手状のものを接続する金具」を意味する「ferrule」からきています。

フェルールと呼ばれているものはほかにも、画を描く時の筆の毛先を束ねている金具や釣り竿の接続部分など。配管をつなぐ部品や光ファイバーを接続する部品もフェルールと呼ばれていますよ。

そもそも消しゴムつき鉛筆はなぜ生まれたのでしょうか?消しゴムつき鉛筆のルーツには諸説ありますが、1858年にアメリカ人のハイマン・リップマン氏によって発明されたといわれています。

そもそも消しゴムつき鉛筆はなぜ生まれたのでしょうか?消しゴムつき鉛筆のルーツには諸説ありますが、1858年にアメリカ人のハイマン・リップマン氏によって発明されたといわれています。

彼がデッサン中にそばに置いたはずの消しゴムがなくなってしまうことがたびたびあり、消しゴムを探すのが面倒だったことから、鉛筆と消しゴムを一緒につけることを思いついたのだそう!

実は日本ではJIS規格により鉛筆の長さは17.2cm以上と決められています。JIS規格とは安全の確保や環境保全など、さまざまな観点から制定された国レベルの基準のこと。消しゴムつき鉛筆も、消しゴムやフェルールを除いた長さが17.2cm以上でなければいけないと定められているんです。

実は日本ではJIS規格により鉛筆の長さは17.2cm以上と決められています。JIS規格とは安全の確保や環境保全など、さまざまな観点から制定された国レベルの基準のこと。消しゴムつき鉛筆も、消しゴムやフェルールを除いた長さが17.2cm以上でなければいけないと定められているんです。

そんな鉛筆の長さの基準となるのは、大人の手のひらの付け根から中指の先までの長さ。世界でもだいたいが同じような長さで設定されていて、その基準を最初に決めたのが1840年に「7インチ(17.78cm)」と提案したドイツ人のルター・ファーバーさんだといわれています。

***

「置いたはずの消しゴムがない!」そんな日々のちょっとしたストレスから生まれたといわれている消しゴムつき鉛筆。このハイマン・リップマン氏のエピソードがもとになり、すでにあるふたつの商品を組み合わせて新しい商品にすることは「ハイマン法」と呼ばれるようになりました。

「これとこれが一緒だったら…?」という視点からおうちの中をのぞいてみたら、新たな発明品が生まれるかもしれません!ぜひおやこでアイデアを出し合ってみてくださいね。

ライター Ichika

山梨県生まれ。関西、九州での生活を経て11年ぶりに地元に戻りライター業をスタート。身内や友人に教育関係者が多く、たくさんのヒントを得ながら自分なりの育児を模索中。子育て経験をもとにした体験談やコラムも発信しています。

簡単・楽しい手作りおもちゃ31選|幼児が遊べるものから小学生向けまで作り方...

2022.12.09

幼児にもできる!簡単だけどすごい工作15選|牛乳パックやストローの簡単な工...

2023.02.04

【月の満ち欠け】満月、三日月…月の形が変わる仕組みと名前をわかりやすく解説!

2021.07.28

大流行中!簡単【テープ風船】の作り方!100均の透明粘着ゲルテープがキラキ...

2023.03.18

ダンゴムシの食べ物は何?コンクリートを食べるって本当!?ダンゴムシの餌やす...

2023.02.11

紙飛行機より飛ぶ!?話題の【ストロー飛行機】を公園で検証!簡単に作れて想像...

2022.07.06

夏休み工作アイデア22選|低学年・高学年におすすめの簡単だけどすごい工作を...

2023.06.14

【小学生向け】道具なしですぐできる室内遊び20選|少人数〜大人数までみんな...

2023.06.28

簡単だけどすごい工作7選|小学校低学年〜高学年まで楽しめる工作アイデアを大特集

2023.02.20

大人もハマる!自在に動く【無限キューブ】を折り紙で作ってみた!作って遊んで...

2022.10.04