「小1の壁」という言葉を知っていますか?

小1の壁は共働き家庭の多くが直面する問題で、保育園の頃と比べて小学校入学後の方が仕事と育児の両立が難しくなってしまうというものです。そのため、多くのママ・パパが今の 働き方に迷う時期だと言われています。

そんな小1の壁が起こる原因や乗り越えるための対策方法を、元小学校教員の秋野みんみが徹底解説します。小1の壁を少しでも軽減させるためには早めの対策が必要です。ぜひ、参考にしてみてください。

小1の壁とは、共働きの家庭において、子どもが小学校に入学した際に生じる環境の変化よって、保育園に預けていた頃よりも仕事と子育ての両立が難しくなることを指す言葉です。

小学校は保育園と比べて登校時間が遅いことや、放課後に預かってもらえる時間が短いことなどが原因になっています。

しかし小学生になったとはいえ、1年生を1人で留守番させるのはまだまだ心配です。また、仕事から帰宅後には宿題チェックや明日の持ち物確認など、学校生活へのフォローが待っています。

しかし、子どもに合わせて勤務形態を変えれば、キャリアの道が狭まってしまうことも…。

育児と仕事との両立が難しくなるだけでなく、今後のキャリアへの影響も考えられるため、多くの家庭にとって軽視できない問題なのです。

小1の壁はどうして起こるのでしょうか?

原因は家庭によって様々ですが、おもには以下のような原因が複合的に関連している場合が多いようです。1つずつ解説していきます。

小学校になると保育園の頃と比べて子どもを預けられる時間が短くなってしまうため、これまでと同じ働き方が難しくなる場合があります。

保育園には延長保育の制度があるため、急な残業時にも延長料金を払い預かってもらうことができます。また、多くの保育園では朝は7時30分ごろから開所するため、子どもを預けてから出勤することが可能です。

一方、小学校では登校時間が8時以降の場合が多く、公的な学童保育は18時頃には閉所します。すると子どもの登校時間が保護者の出勤時間より遅くなったり、学童保育から下校しても保護者が帰宅していなかったりと、子どもが1人で過ごす時間が増えてしまうのです。

小学校に入学したとはいえまだまだ1年生、1人で過ごす時間が多いのは、おやこともに不安なことでしょう。

このように、保育園と比べて圧倒的に預けられる時間が短いことが、育児と仕事の両立を難しくしてしまうのです。

学童保育は、放課後に子どもを預けることができる施設のことで、共働き家庭の強い味方です。共働き家庭が増えている今、学童保育は保育園と同様に利用を希望する人が多く、地域によっては待機児童も多いのです。

そのため、利用申請をしても「落ちる」場合があり、子どもの放課後の居場所がないためママ・パパが仕事をすることが難しくなります。

学童保育には、学校内または隣接している公立学童以外にも民間の学童保育がありますが、公立に比べてサービスが充実しているものの利用費が5~10倍かかることもあるようです。また公立学童に比べてさまざまな小学校の子どもが集まることから、子どもが「仲の良い友だちがいる学童に行きたい」と、通うのを嫌がってしまうケースもあります。

関連記事 【簡単に解説!】学童保育とは?放課後子ども教室や民間学童の違い、利用料金や何をするところなのか解説

小学生になると、保育園と違って夏休みや冬休みなど長期休暇が発生します。学童保育は開いている場合が多いですが、給食がないためお弁当を用意しなければなりません。ただでさえ忙しい朝の時間に、約40日間も毎日お弁当作りが加わるのはとても大変ですよね。

また長期休暇中には、学童保育の開始時間が普段の登校時間より遅く、ママ・パパの仕事の出発時間との兼ね合いが難しくなることも…。そのため、朝の出勤を1時間ずらしたり、仕事開始が9時以降の職場に転職したりしたということもよく聞く話です。

さらに学童自体に入れなかったり、近くに協力を頼める祖父母や親戚などがいない場合には、預け先自体がない状況になってしまいます。上にきょうだいがおらず1人で留守番をさせるとなると、安全面の観点からも不安が残ります。

関連記事▼

小学校の夏休みはいつから?都道府県別の夏休み期間を一覧でチェック

【保育士が解説】保育園の夏休みはいつから?保育料や会社を休めないときの預け先はどうなる?

小学校では、保育園と比べて平日の保護者の活動機会が大幅に増加します。 授業参観やPTA活動、個人懇談などはほとんどが平日に行われるため、有給休暇を取得して参加するママ・パパも多いのです。

「旗当番」と呼ばれる通学時の見守り活動が当番制で行われている地域も多く、仕事をしているからできないというのが通用しない場合がほとんど…。このように、保護者参加を求められることが増えて、仕事と保護者活動の兼ね合いが難しくなり、働き方の見直しが必要になることがあります。

育児介護休業法で定められている短時間勤務の対象は、3歳未満の子どもがいる保護者が対象です。3歳以上は企業ごとの努力義務となるため、時短勤務制度が設けられている企業でも、小学校入学とともに適用されなくなり、フルタイム勤務に戻らなければならない場合があります。

その結果、学童が閉所した後も遅くまで子どもを1人で家で過ごさせることになったり、学校生活や勉強へのフォローが難しくなったりして、慣れない環境に子どもが不安定になってしまったという事例もよく聞かれます。

このような状況に、やむを得ず正社員からパート勤務に変更したり、退職を考えたりするママ・パパも多いようです。

遊びが主体で過ごしていた保育園時代とは異なり、小学校では座って勉強をしなければいけません。これまでとの大きな違いにカルチャーショックを受け、適応することが難しい子どももいます。

一見楽しそうに過ごしていても精神的にギリギリの場合も…。生活リズムや環境の変化に慣れるまでは、子どもに対するケアがとても重要になってくるのです。

さらに、1年生では持ち物の準備や宿題チェックなどのフォローも重要です。保育園の頃と比べて、精神面・ハード面双方において、しっかりとしたフォローが必要になります。

小1の壁に不安を感じるママ・パパも多いと思いますが、実際に直面したらどうしたらよいのでしょうか。家族で協力して、取り組みやすい方法から実践していくことが大切です。

また、小学校入学前のママ・パパは、入学を見据えて未就学時から対策しておくことで不安を緩和できるでしょう。

小1の壁を乗り越えるために実践したい4つの対策方法を紹介します。

小1の壁をスムーズに乗り越えるためには、やはり働き方を見直すことも大切です。

在宅勤務の活用や時短勤務の延長など、利用できる制度がないか会社に相談してみましょう。

また、会社の制度を活用することだけでは小1の壁を乗り越えることが難しい場合には、転職や退職、時間に無理のないパートタイムでの勤務に変更することなども考えられます。 子どもだけでなく、ママ・パパにとっても心身共に負担の少なくなる方法を検討していきましょう。

放課後の預け先として、送迎付きの習い事や民間の学童保育を利用することも1つの方法です。水泳や学習塾など、最近では遅い時間まで開いていて子どもを家まで送り届けてくれる習い事も増えています。

また、民間の学童保育は公立の学童保育と比べて費用は高額ですがサービスが充実しています。上手に活用することで、おやこともに負担を軽減することができるというメリットがあります。

例えば20時頃まで預かってくれたり、夜ご飯を食べさせてくれたりなど、施設によって提供されるサービスも様々なため、家庭の状況と照らし合わせながら検討すると良いでしょう。

関連記事 【簡単に解説!】学童保育とは?放課後子ども教室や民間学童の違い、利用料金や何をするところなのか解説

自治体の子育てサービスを利用するのもおすすめです。 ファミリーサポートは自治体が主体となって運営している事業なので、比較的安価に利用することが可能です。

ファミリーサポートでは、学童終了時間から保護者が帰宅するまでの時間の預かりや、習い事の送迎、地域によっては病児保育をお願いすることもできます。また、土日にもサポートが受けられるため、ママ・パパの急な休日出勤にも対応可能です。

ファミリーサポーターの多くは子育てが落ち着いた50~60代や保育士や看護師などの資格をもっている方の場合が多く、安心して預けることができますよ。

ファミリーサポート制度は、安価でとても便利な制度ですが、デメリットとしてサポーターが少なかったり予約が取りにくかったりすることがあります。そのため、思うように預けることができないことも…。そのような場合にはベビーシッターに子どもを見てもらうことを検討してもよいでしょう。

勤め先が「こども家庭庁ベビーシッター券」を導入している場合、ベビーシッターを利用した際に補助を受けることができます。

1回につき2,200円のチケットを2枚使用することができるため、4,400円の補助を受けることが可能です。利用上限枚数は、1家庭で1ヶ月あたり最大24枚で、月あたり最大52,800円の補助が受けられます。

ベビーシッターを利用する際の1時間の相場は、1600円~2000円程度。チケットをうまく利用することで、民間学童保育の利用よりも安価で子どもを任せることも可能でしょう。

現在、数多くの企業が「こども家庭庁ベビーシッター券」を導入しています。会社が導入しているかどうかを確認してみると良いでしょう。

***

小1の壁は、多くの共働き家庭がぶつかる問題で、入学する前から早めに見通しをもっておくことで不安を軽減させることができます。家族で現状を見つめ、働き方の見直しや協力体制の確認、頼れる外部支援への登録などをしておくことが大切です。

子どもによっては、学校に登校することが難しく学校まで送っていくことが必要になったり 、なにかと体調を崩しがちだったりと、はじめは仕事に朝から通うことさえも難しいかもしれません。しかし、いつまでもこの状況が続くことはなく、子ども達も少しずつ新しい環境へと順応していきます。

ママ・パパ自身のキャリアとの兼ね合いが難しい小1の壁、おやこで一緒に乗り越えられるように、早めにしっかりとした対策をしていきましょう。

ライター 秋野みんみ

元小学校教員ライター。公立小学校で10年の勤務経験有り。 現在は転勤族の妻で息子の育児に奮闘中!教員経験を生かして、お役に立てる情報を発信してきます♩

保護者との続柄とは?意外と悩む幼稚園願書や小学校書類の書き方一覧

2023.01.21

【効果絶大】面倒な「子どもの帽子のゴム替え」が断然ラクになる裏ワザ!半年後...

2022.03.19

保育士が解説!保育園見学の電話のかけ方|マナーや会話例など失敗しないコツを解説

2023.01.10

ダイソー×セリア×キャンドゥ【100均お名前スタンプ徹底比較】名前つけ地獄...

2021.12.08

保活はいつから始める?生まれ月ごとのスケジュール例や加点のポイントを先輩マ...

2022.12.18

春の”名前つけ地獄”から脱出したい!!100均「セリア」と「ダイソー」がや...

2021.04.02

小学校一年生で勉強ができない子の特徴は?当てはまるパターンや親ができるサポ...

2023.06.16

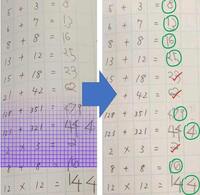

【神アプリ発見】じつは面倒すぎて悩ましかった「算数の丸つけ」が1秒で終わる...

2021.11.23

保育士が教える!保育園見学時のポイント|確認・質問すべき点を徹底解説

2023.01.12

【ダイソー】箸の持ち方&食べ方が見違えるサポートグッズが大充実。練習嫌いの...

2021.09.27