【リビング学習】成功の要は「椅子」!足をブラブラしない・姿勢がよくなる・集中力がつく…リビング用学習椅子オススメ10選

小学校入学と同時に必要になる宿題などを行う学習スペース。

まずは自分の部屋ではなくリビング学習で…と考えている家庭も多いと思いますが、学習机は必要?収納はどうしたらいいの?など、知りたいことはいろいろ。

整理収納アドバイザーで小学生のお子さんの母でもある副島千尋さんに"リビング学習が成功する環境づくりのコツ"を教えていただきました。

小学校に入学すると、毎日持ち帰る宿題を行うスペースが必要になります。学童で宿題を済ませて帰ってくるという場合でも、音読の確認や丸付けなど、親が見守れる学習スペースがあると便利です。

また、新1年生が自宅で座って学ぶ習慣をつけるためにも"自分の勉強スペース"を調えてあげることは大切です。

リビング学習は「見守り学習」と呼ばれることもあり、大人が勉強を見守ってあげられることが特長ですが、それに付随して多くのメリットがあります。

一番は、リビングに学習スペースがあることで、勉強に取りかかりやすいということ。帰宅してくつろいでいるリビングから、"違う部屋に移動して、準備をして、勉強を始める"というステップがあることに比べると、ぐっと勉強を始めるハードルが低いですよね。 「東大生の多くがリビング学習をしていた」とか「頭のいい子はリビング学習をしている」なんて注目された時期がありましたが、それはこの学習習慣のつけやすさにあると考えられます。

小学校入学で始まった授業、家でやらなければならない宿題。その環境の変化にとくに1年生は不安を感じています。そんな勉強を、わからないことをすぐ聞ける環境で、家族の気配を感じながら取り組めるのは、子どもにとってとても心強いこと。

親も、家事などで忙しい時間であっても料理などの家事をしながら見守ることもできます。

「そんなこと習ってるんだ!」など家族からのちょっとした働きかけが、子どもが新たな関心・興味をもつきっかけになりますし、学んだことを子どもから親にすぐにアウトプットできる環境にも。

家族の会話が増えれば、それだけ子どもの語彙(ごい)を豊かにすることができます。

家族の気配を感じながら、生活音のある中で集中できるということは大切です。実際、学校でのテストのときも、先生が見回っていたり、誰かが咳をしたり筆記用具を落としたり…などの雑音があり、無音のなかで取り組むわけではありません。

一方、リビングやダイニングはくつろいだり食事をしたりする家族の共有スペース。新たに子どもの勉強の場という役割をもたせるということは、家族の理解と協力が不可欠です。

子どもが勉強している間は他の家族はテレビをつけられない、音楽をかけられない、など気を遣う部分はあります。

また、ダイニングテーブルで宿題をしているから食卓に料理を並べたいけれど少し待つ、消しゴムのかすがテーブルや床に残っている…など、とくに家事まわりでのちょっとした心構えは必要になってきます。

質問されていないのに、「書き順が違う!」など子どもの間違いを指摘したり口出しすることは、せっかく勉強している子どものやる気を削いでしまいます。適度な見守りを心がける必要があります。

これはコミュニケーションが増えるというメリットが転じた場合で、おしゃべりが弾んでしまいなかなか勉強が終わらないということ。

このようにメリットとデメリットは紙一重の部分も。大人がうまく加減する必要があります。

リビング学習には、ダイニングテーブルなど家族の食卓を使うスタイルと、専用の学習机を用意するスタイルがあります。リビングダイニングに続く和室や小部屋のスペースに机を置いて子どものためのスペースを作る家庭も多いですね。

どちらがいいということではないので、子どもの希望と間取りやスペースとの兼ね合いで決めるとよいでしょう。結局は子どもが勉強したいところで行うのが一番。子どもに「どこで勉強したい?」と聞くと、親と距離が近い方がいいという子はダイニングでやりたい、逆に自分のスペースがほしいという子は机がほしいなど、年長さんくらいになると自分の意見を言えるようになるので、まずは確認してみるとよいでしょう。

まず、ダイニングテーブルが"家族が食事をする""子どもが勉強をする"2つの役割をもつ場所になることを意識することが大切です。

そのうえで、共有にあたっておやこで「誰が何をやるか」の分担とルールを決めておくとよいでしょう。

全体のルールをざっくり決めることで、「やった・やらない」とムダな言い争いを減らすことができます。

ただしあまり厳密にしてしまうと、できていないときに子どもが叱られたり、本当は子どもがやるべきなのに…と大人のストレスもたまりますので、あくまで基本的なルールに留めるくらいでOKです。

リビングに置く学習机はコンパクトなものがいいという家庭が多いと思います。

購入するときに気を付けたいのは「机の奥行き」。というのは、子どもが勉強するとき、かなり教材を広げるためです。1年生でも、教科書とノートを置いて、さらにドリルを縦に開くなど、かなりスペースをとります。さらに学年が進むと辞書や地図帳など勉強に使う副教材も増えていきます。

教材を重ねて行うのは子どもにとっては難しいこと。奥行きが狭い机だと、結局「使いづらい」とダイニングテーブルを使いたがるなど、せっかく買ったのに使わなかったという残念なことになりがち。

子どもが手を伸ばして届くのは40cm程度ですが、理想は60cmくらいの奥行きがあるといいですね。置き場所との兼ね合いになりますので、どのくらいの奥行きまで置けるかを検討してみてください。

また、一時的なものだから…とあまり簡易的すぎる机も、使い勝手が悪いと結局使われないことになってしまうので、気を付けてください。

子どもが気に入った机であることも大切ですので、一緒に見に行くなど子どもの意見も取り入れて決められるといいですね。

生活と学習の場、両方を意識した動線を考えるた配置にすることが大切です。

学習スペースの横を家族が頻繁に行き来して落ち着かない、また勉強道具の収納棚が邪魔…などがないように、子どもにも家族にもストレスのない配置にしましょう。

隣で見守られるのがいいのか、対面がいいのか、キッチンで作業しているときも見てもらいたのか、壁に向かって自分だけのスペースを守りたいのか。きょうだいの有無にも関わりますが、自分の空間がほしい子とそうでない子がいます。その子その子の距離感を大切にした学習スペースを考えましょう。

テレビが視界に入るとどうしても見たくなってしまいますし、たとえ付けなくても子どもはテレビからいろいろな想像をします。 「そういえばあのアニメ何時からだっけ」「あのアニメのキャラクターって…」などとつい余計なことを考えてしまうので、できる限りテレビから遠い場所の方がいいですが、難しい場合は目に入らないように向かい合わせの配置だけは避けましょう。

教材、文房具など勉強に必要な勉強道具は1か所にまとめ、すぐ手に取れるようにしておきましょう。必要なものをそのたびに取りに行ってはなかなか集中できません。

勉強中に誰かが部屋に入ってくると、子どもはいちいち振り返って確認してしまいます。そのたびに集中が途切れることに…。振り返らずともちらっと目線を動かせば出入口が見える場所で勉強することがおすすめです。

子どもが勉強をするとき、コンセントを使う電化製品を意外と使います。

デスクライト、電動鉛筆削り、タブレット学習が始まるとその充電など…いざ初めてみたらコンセントまで遠くて不便、という状況を避けるためにもあらかじめ確認しておきましょう。

子どもの視力を守るため、学習スペースには部屋全体を明るく照らす照明と、手元を照らすデスクライトが必要です。部屋の照明が暗ければこの機会に交換を。

また手元に影ができないよう、照明の明度の差を押さえて。全体は明るく、手元を白や青系の光で照らすとよいでしょう。

ダイニングテーブルでの勉強時は、充電式のコードレスタイプで使わないときはコンパクトに折りたためるデスクライトもおすすめです。

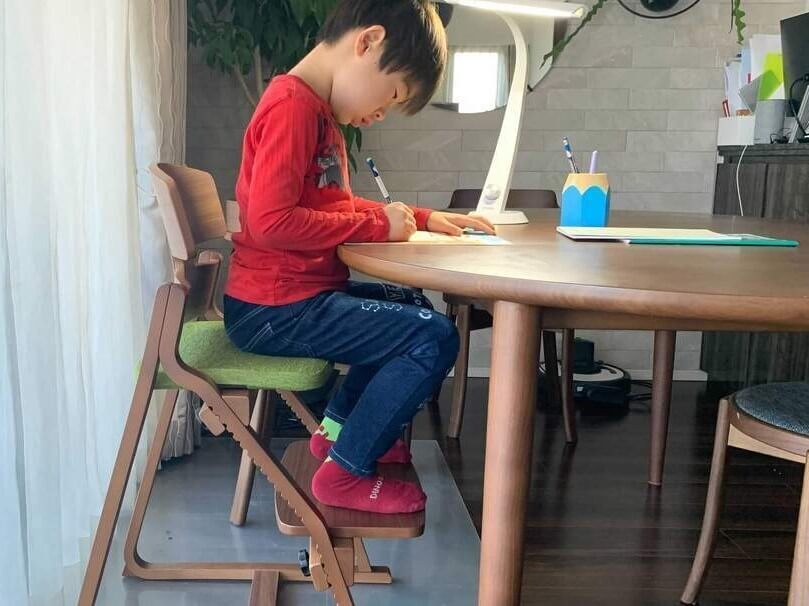

ダイニングチェアが子どもの体に合っていればそれを使っても構いませんが、子どもの体に合った姿勢よく座れる椅子が必要です。

足が床につかずぶらぶらすると、集中できないので足元に踏み台をおいて安定させるなどの工夫を。キャスター付きの動く椅子やくるくる回転する椅子はおすすめできません。

学習椅子は成長に合わせて高さを変えられるなど、子どもが姿勢よく座れ、また長く座っていても疲れにくい設計が考えられています。できれば学習椅子の購入を検討するとよいですね。

椅子が体にフィットしていないと、姿勢が悪くなるのはもちろんのこと、集中力が散漫に…。 「ダイニングチェアがあるから」とつい追加購入をためらいがちですが、子どもの体に合った学習椅子のメリットはとても大きいものです。

おすすめは座面と足置きの高さ調整が細かくできる「学習椅子」。 子どもの身長にあった椅子を選ぶことで正しい姿勢をキープできるようになり、さらに足元が安定することで集中力もグンとアップします。

▼【編集部が厳選】子どもが勉強に集中できるおすすめの学習椅子10脚!

基本はリビングで使う物だけをリビングに収納するのがポイントです。別に子どもの物を置くスペースを作れるのなら基本の収納はそちらにまとめて、厳選したものだけをリビングに置きます。収納方法は大人目線だけでなく「子どもが使いやすい」を意識して。

ランドセルは重いので、何度も持ち運ぶのは大変です。リビングか、リビング続きの部屋などに置き場所を作りましょう。学校から金曜に持ち帰るもの(体操着・上履きなど)はリビングでは使用しないので、基本はリビングには置きませんが、ランドセルと一緒にきちんと置き場を作れるならリビングに置いても。

またランドセルは「かける」のではなく「置く」収納がおすすめ。ランドセルの持ち手やフックを引っかけるのはとくに1年生には難しいものです。

キャスターがついたワゴン(写真下・IKEAの「ロースコグ」など)は、一番上にランドセルを置き、中段・下段に学校の準備に必要なものをまとめておき、必要に応じて移動させられるのでリビング学習に便利なアイテムです。

しばらく取っておきたい戻ってきたテストなどのプリント類。プリントを分類して収納する、ファイルに入れるなどは子どもには難しいので、"ボックスに投げ込むだけ"などの簡単収納がおすすめです。長期休みに入るタイミングなど、年に何度かおやこで整理して処分する日を決めておけるといいですね。

教科書やノートは毎日学校に持っていくものが多いので、基本ランドセルに入っています。収納棚は必要ですが、それほど広いスペースは必要ありません。

自分でやっている通信講座の教材などを含めたとしても、収納棚の1段ほどを用意しておけばほとんど問題ありません。

リビング学習ではとくに使う物だけを厳選して学習スペースに置くことが大切です。

子どもの物の収納で共通していえるのが、何も考えずにワンアクションで片付けられること。「置くだけ」でOKなのが基本です。

リビングだとどうしてもインテリアとの兼ね合いで、大人は隠す収納をしたくなりますが、子どもにとって「引き出しを開けて入れる」などワンアクションで片付けられないものはハードルが高く、結果片付けられない…ということになりがち。

ポンと入れるだけのオープン棚やかごでの収納など、必要なものをすぐ取れて・片付けられるように見えるようにしておきましょう。

また収納棚などを置くとつい全てを何かで埋めなくては…と思いがちですが、からの場所を作っておくことが大切です。とくにリビング学習では"今だけ勉強に使う物"の一時置きスペースにでき、置き場所がないことでの出しっぱなしを防ぐことができます。

***

リビング学習で大切なのは子ども目線での環境づくり。

自分が気に入った環境でこそ、安心して集中できますし、子どもが難なくできる収納方法であればリビングが子どもの勉強道具で散らかることも避けられます。

子どもの学習用品は雑多なものが多くおしゃれなインテリアを作るのが難しいこともありますが、短い期間なので子どもと大人の折り合いをうまくつけ、家族みんなが心地よく過ごせる場所になるといいですね。

入学後、宿題が出てからどこでやろう、と慌てることがないように、年長さんのうちから学習スペースを調えて入学前から少しずつ机に向かう練習を進めてはいかがでしょうか。

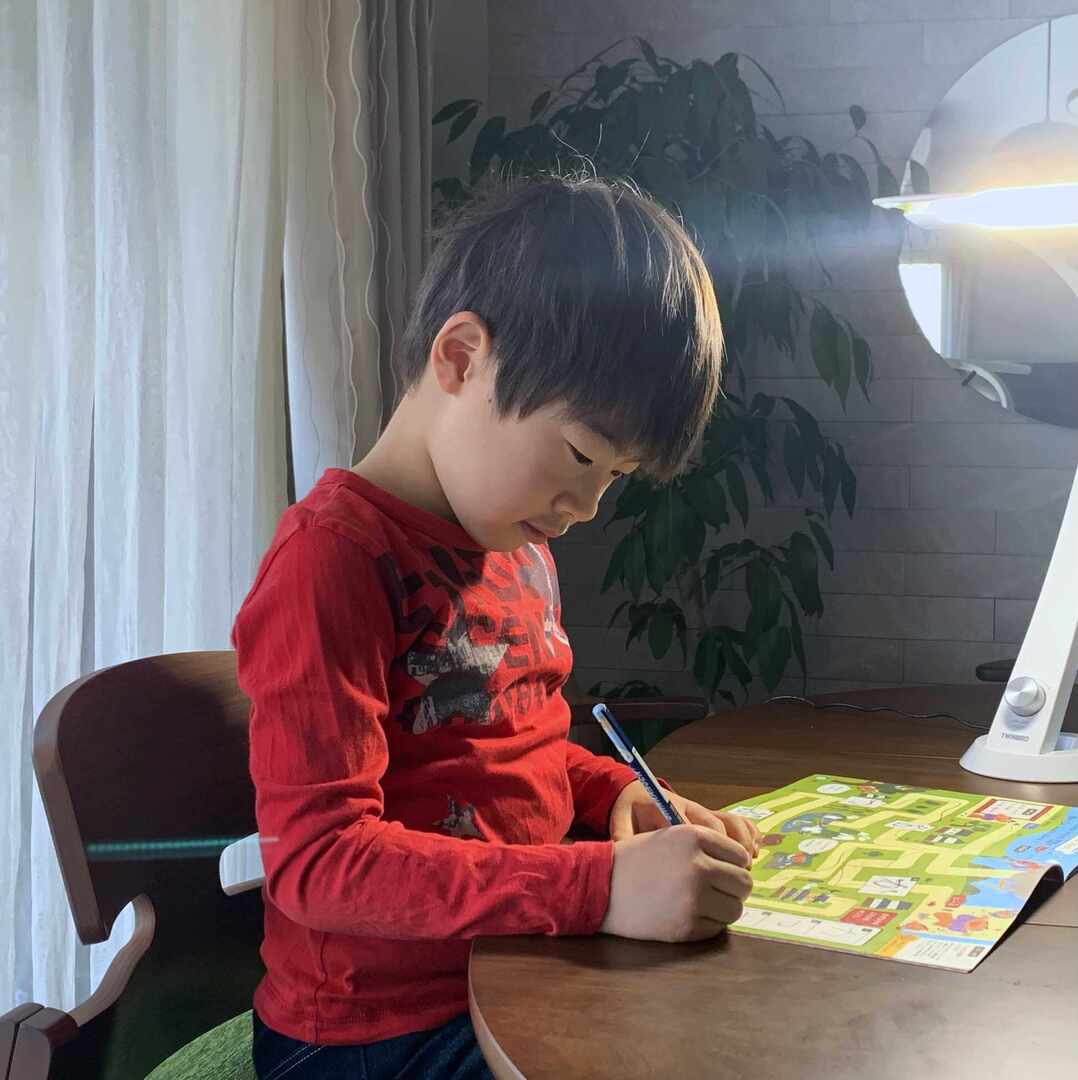

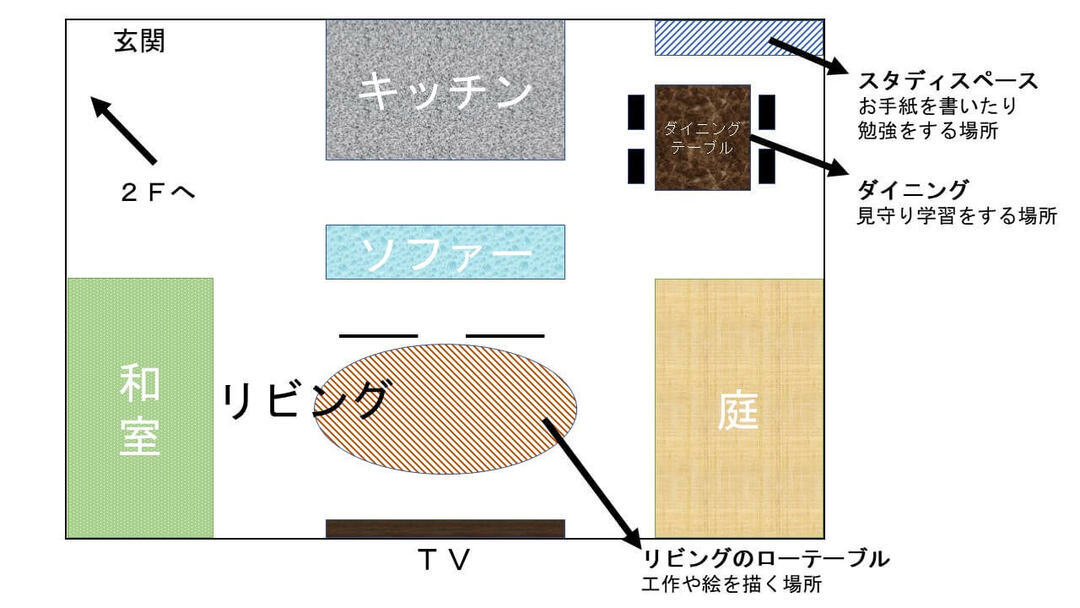

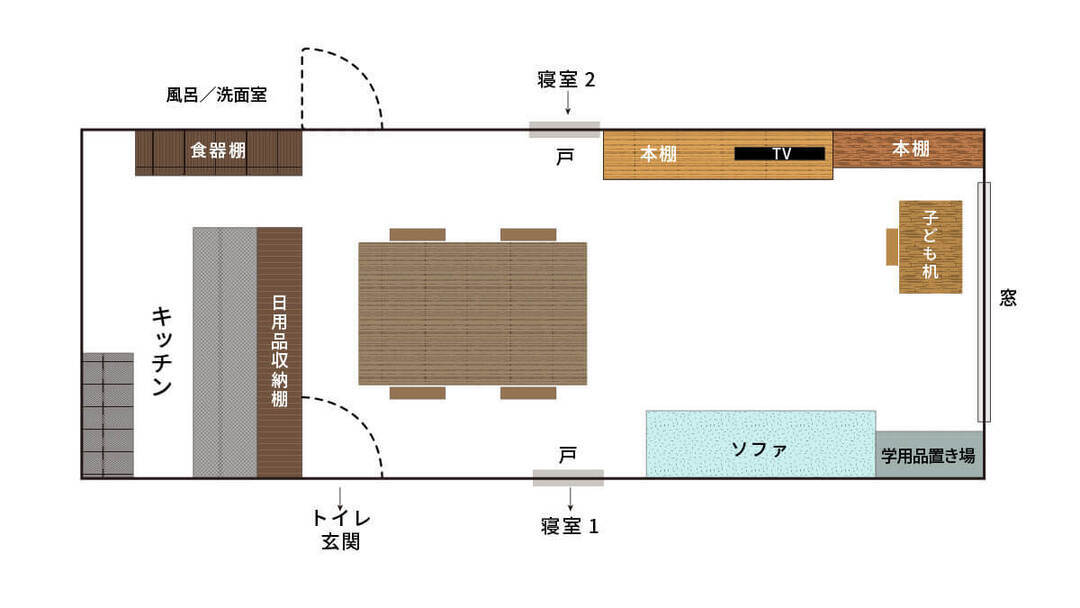

こちらのご家庭では、ダイニングテーブルと専用の学習スペースを併用してリビング学習中。子どもが1人でドリルなどの勉強をするときやお手紙を書くとき、ゆっくり動画などを見るときは専用スペースで、一緒に勉強したらい親が家事をしながら見守るときはダイニングテーブルでと使い分けています。

用途によって使い分けてはいますが、リビングに学習スペースがあることで「終わったら片付ける」習慣づけができ、子どもの物が散らからないことがメリットだといいます。

↓くわしくはこちらから!

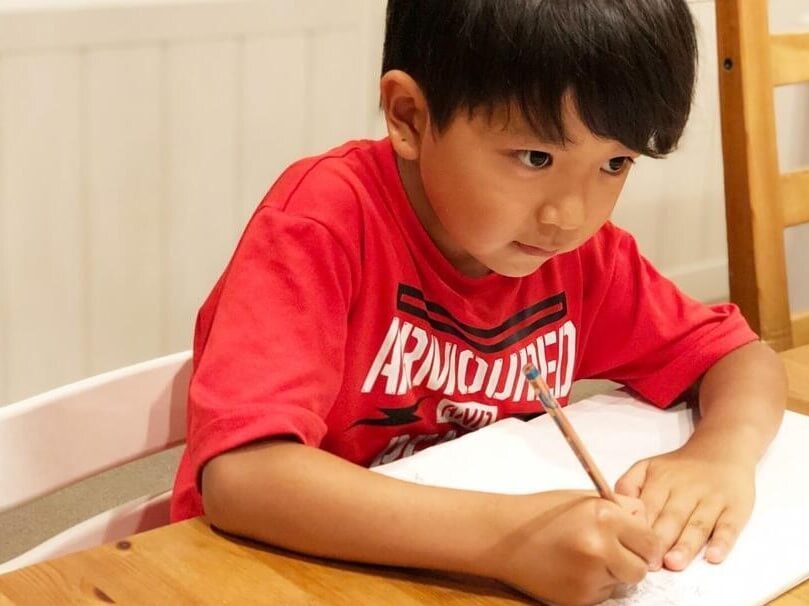

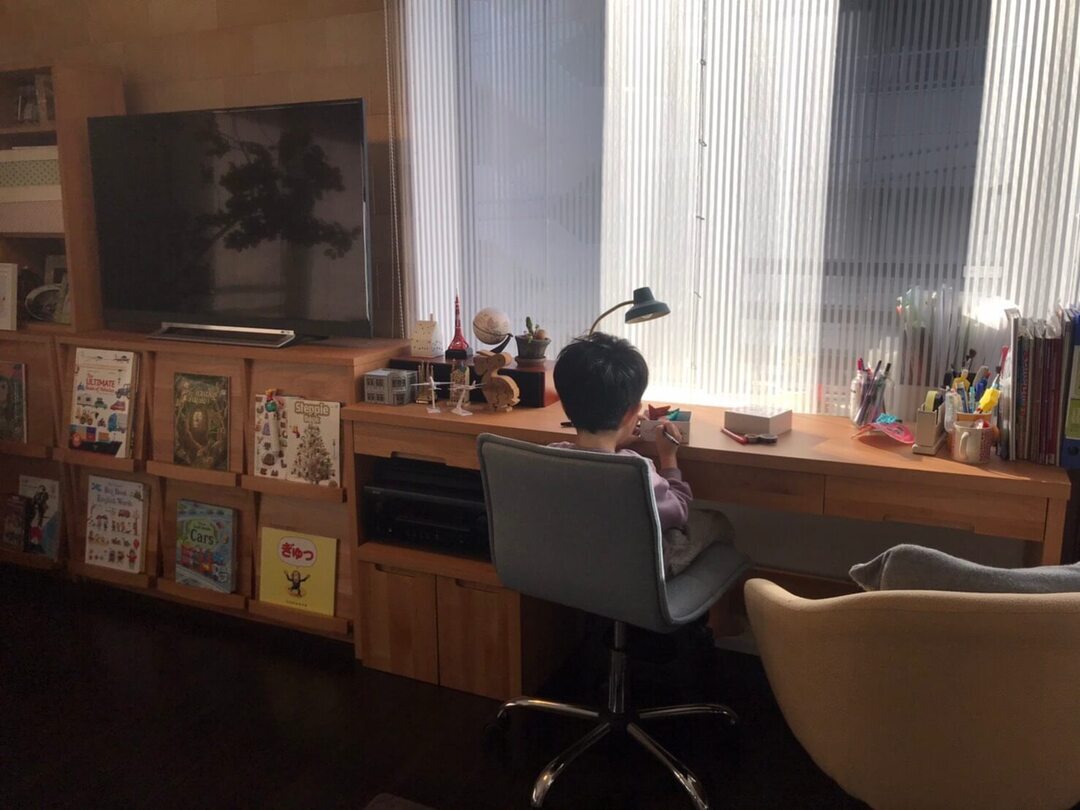

こちらのご家庭は、リビングの窓際に専用の学習机を設置してリビング学習をしています。学習スペースをつくる際に気を付けたのは、インテリアで浮かないこと。ほかの家具と違和感がない机や椅子を選び、リビング全体のインテリアのテイストを統一したといいます。

また、子どもの雑然としがちなものは定位置を決めてききちんと片付ける習慣をつけること、グッズや絵本などはは厳選して見せることでインテリアのアクセントになるようにしています。

↓くわしくはこちらから!

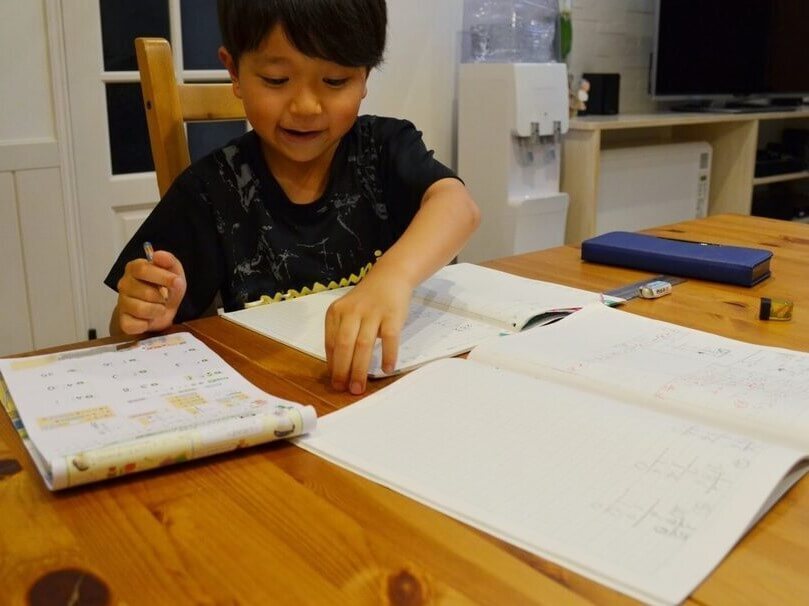

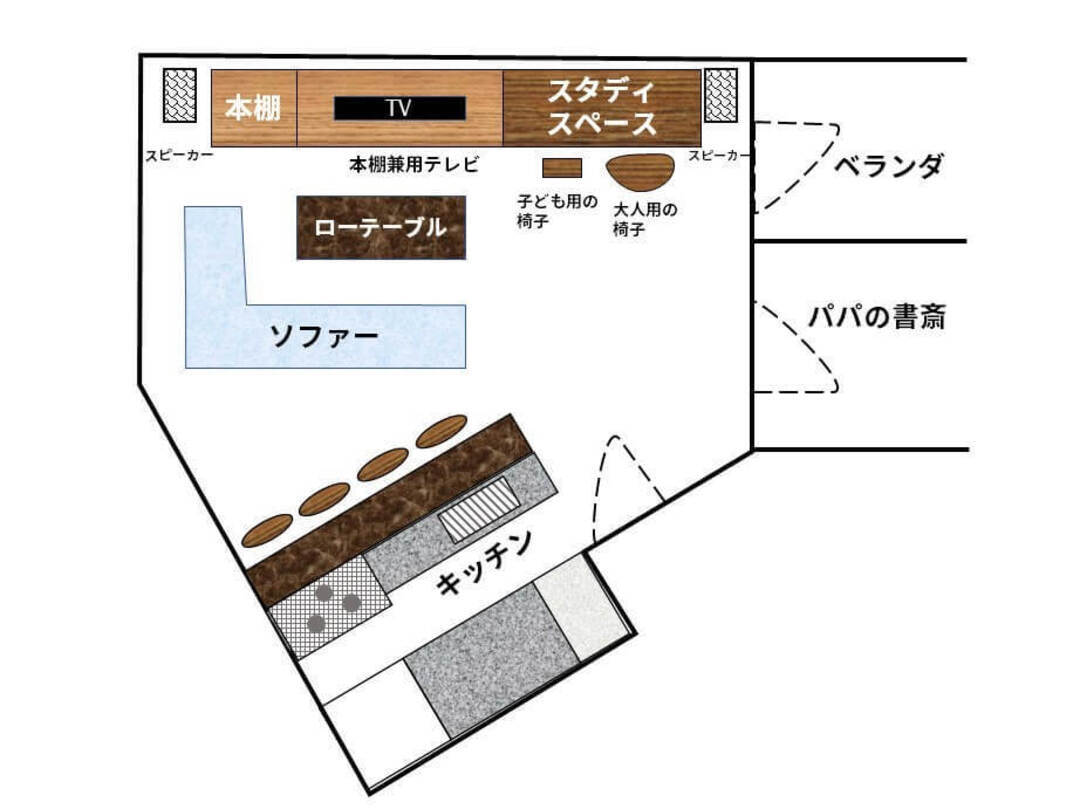

こちらはダイニングでの子どもの作業に限界を感じて専用の机を購入したというご家庭。年齢とともに広いスペースが必要になったこと、また勉強や工作で出るゴミにより食事とスペースを分ける必要性を感じたということです。

テレビと大人が視界に入らない窓向きの配置にすることで、テレビが付いていても勉強に集中して取り組むことができるようになったということ。大人は子どもの様子を目の端でなんとなく把握でき、子どもは大人の気配を適度に感じながら集中できるというポイントを押さえた、理想的なリビング学習の形です。

↓くわしくはこちらから!

本来は家族がくつろぐためのスペースである「リビング」で子どもが学習するとなると、いろいろな悩みが出てきます。 多いのはこちらの悩み。

リビング学習は、環境を整えることと同じくらい、勉強中の親の見守り方が大切!こちらの記事では家庭教育アドバイザーのTERUさんが、リビング学習の効果を最大限にUPさせる見守り方の注意点を解説しています。合わせてチェック!

整理収納アドバイザー 副島 千尋

大学卒業後、金融機関に勤務。退職後、整理収納アドバイザーの資格を取得し、「ととのYELL」を設立。個人宅の整理収納サービス、コラム執筆、各種セミナー講師として活動中。快適で無理のない「ちょうどいい暮らし」を提案している。おもちゃコンサルタントでもあり、子どもとの関わり方、お片付けにも力を入れている。

「ととのYELL」

保護者との続柄とは?意外と悩む幼稚園願書や小学校書類の書き方一覧

2023.01.21

【効果絶大】面倒な「子どもの帽子のゴム替え」が断然ラクになる裏ワザ!半年後...

2022.03.19

保育士が解説!保育園見学の電話のかけ方|マナーや会話例など失敗しないコツを解説

2023.01.10

ダイソー×セリア×キャンドゥ【100均お名前スタンプ徹底比較】名前つけ地獄...

2021.12.08

保活はいつから始める?生まれ月ごとのスケジュール例や加点のポイントを先輩マ...

2022.12.18

春の”名前つけ地獄”から脱出したい!!100均「セリア」と「ダイソー」がや...

2021.04.02

小学校一年生で勉強ができない子の特徴は?当てはまるパターンや親ができるサポ...

2023.06.16

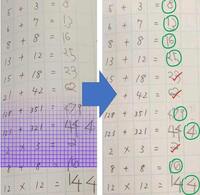

【神アプリ発見】じつは面倒すぎて悩ましかった「算数の丸つけ」が1秒で終わる...

2021.11.23

保育士が教える!保育園見学時のポイント|確認・質問すべき点を徹底解説

2023.01.12

【ダイソー】箸の持ち方&食べ方が見違えるサポートグッズが大充実。練習嫌いの...

2021.09.27