1年生にとって初めての夏休み。自由研究が宿題として出されている学校も多いのではないでしょうか。「自由」と言われても、何から始めたら良いのか悩みますよね。

今回は元小学校教員ライターの秋野みんみが、簡単だけど目を引くものや人と被らないものなど、1年生におすすめな自由研究のテーマを9つ紹介します。

自由研究は長期休暇だからこそできる学びです。

ふだん学校で学ぶ国語や算数などはカリキュラムが決められているので、どうしても受動的になってしまいがち。小学校では生活科や3年生から始まる総合的な学習の時間など、自分でテーマを決めて学習することがありますが、どうしても時間的な制約があります。

しかし夏休みの自由研究は、まさにテーマも時間も「自由」です。自分の調べたいことや作りたいものを納得するまで、学び深めることができます。自由研究を通して、研究的学びの楽しさを感じてほしいというのが自由研究の1番の目的です。

1年生であれば、「自由研究って楽しい!」と思えたら大成功です。おやこで楽しく自由研究に取り組んでいきましょう。

1年生の自由研究は、子どもの好きなことや興味関心のあることからテーマを選ぶと良いでしょう。例えば、動物が好きであれば、実際に動物園に行って動物を観察したり、飼育員さんに質問をしたりすることも立派な研究です。

難しく考える必要はなく、子どもがふと口にした身近な疑問を調べてみるのも良いですし、自由研究のテーマが掲載されている書籍やウェブサイトを一緒に調べて決めるのも良いでしょう。

1年生のうちから、テーマや研究の仕方を自分で決められる子どもの方は多くはありません。「どうやって調べる?」「何が必要だと思う?」というように、研究の仕方をママ・パパが筋道立てて大丈夫です。

中学年・高学年と上がっていくにつれて自分で自由研究を進めていけるようにするために、1年生のうちはおやこで研究しながら基盤を作っていきましょう。

関連記事▼

夏休みの自由研究はこれで決まり!元小学校教員が小学生におすすめの簡単・すごいテーマを一挙紹介

紙飛行機よりも飛ぶとSNSで話題のストロー飛行機。

簡単な材料で作ることができますが、なぜこのような形で飛ぶのでしょうか。飛行機を工作するだけでなく、しっかり研究をすることができる面白い題材です。

所要時間の目安:1日

用意するもの

進め方

どんな投げ方が一番よく飛ぶのかを試してみましょう。

輪っかを前後交換した飛行機やストローの本数を変えた飛行機を作り、一番よく飛ぶものを研究してみるのも楽しいですね。

▼関連記事

紙飛行機より飛ぶ!?話題の【ストロー飛行機】を公園で検証!簡単に作れて想像以上に盛り上がる♪>

拾った貝がらを写真立てに貼ってオリジナルの写真立てをつくります。最近では100均にいろいろなデザインの大きさのフレームがあるので、好きなものを選びましょう。フレームの幅が広い方が、貝がらを貼りやすいですよ。

所要時間の目安:1日

用意するもの

進め方

写真立てには、思い出の写真だけでなく絵日記や絵葉書などを入れても良いですね。自由研究として学校に提出し終わった後には、そのままお家に飾ることができるので、とても人気のある自由研究です。

センサリーボトルは、赤ちゃんの五感を育てる知育おもちゃとして人気です。見ているだけ で心が落ち着くセンサリーボトルは、1年生の自由研究にもおすすめ。

作り方はとても簡単なのに見た目が華やかなので、学校に持っていけばみんなが注目すること間違いないでしょう。

所要時間の目安:1日

用意するもの

進め方

ペットボトルの大きさを替えて作ったり、洗濯のりと水の割合を変えてみたりと様々な工夫ができそうです。小さな弟や妹に実際に遊んでもらった様子を紙にまとめてみるのも良いでしょう。

▼関連記事

子どもの心が落ち着くと注目!!モンテッソーリ教育「センサリーボトル」をおやこで作ってみたら…

">

ダンボールを使った工作は自由研究の定番!ダンボールをカットして作るビー玉迷路なら、基本的にお家にあるものだけで作ることができますよ。おやこでカッターの扱い方をしっかりと確認してから始めるようにしましょう。

所要時間の目安:1日

用意するもの

ダンボールや空き箱に色に色付けしたい場合には、木工用ボンドでくっつける前にペンや絵の具などで色塗りをしましょう。『森の中の冒険』『海の中を旅しよう』など、テーマを決めて迷路作りをすると面白いでしょう。

祖父母の家に帰省した際に、昔の話を聞いてみましょう。おじいさんやおばあさんが小学校のころの様子を聞いて今と比較してみると、驚きがたくさんあるのではないでしょうか。

所要時間の目安:1~2日

用意するもの

進め方

1年生には、まだまだ話を聞きながらメモに残すのは難しいと思います。ICレコーダーやタブレットなどで音声を録音しておくことで、後日ふり返りながらまとめることができるのでおすすめです。

ただ聞いたことを画用紙に書くだけでなく、インタビューに関する絵や写真を貼ったり、3択クイズにしてまとめてみると面白いかもしれません。

自由研究は人気のテーマや定番の題材があり、人とかぶってしまうこともしばしば。気にする必要はありませんが、かぶりにくいテーマを紹介します。

以前、おやこのくふうでも紹介されていた『割れにくいシャボン玉作り』は、おやこで楽しく研究ができるので1年生におすすめです。なんと、砂糖を入れるだけで割れにくくなるようです。

シャボン玉を実際に学校で作って発表することは難しいと思うので、画用紙にまとめていきます。シャボン玉液を作るところから割れにくいシャボン玉が完成するところまで、たくさん写真を貼るといいですね。簡単で分かりやすいまとめになりますよ。

所要時間の目安:1日

用意するもの

台所用洗剤は、界面活性剤35%以上のものがシャボン玉液に最適なようです。濃度の高めのものを選びましょう。

進め方

市販のシャボン玉液や砂糖を入れていないシャボン玉液と比べてみることで、砂糖に本当に効果があることを検証することができます。発展として、『界面活性剤とは何なのか』『なぜ砂糖を入れると割れにくくなるのか』などを調べてみてもよいかもしれません。

自治体の科学館などに出向いて、学芸員に聞いてみるのもいいでしょう。

▼関連記事

【いま空前のシャボン玉ブーム】割れにくいシャボン玉液の秘密は「おうちにある調味料」だった!!自由研究にもおすすめ♪

美しい見た目から「食べられる宝石」ともいわれる琥珀糖ですが、実は100円ショップの材料で簡単に作ることができます。こちらも割れないシャボン玉同様にしっかり写真を載せてまとめていきたいですね、

所要時間の目安:1日

用意するもの

進め方

いろいろな色の琥珀糖を作って楽しみたいですね。電子レンジを扱う際には、子どもの火傷に気を付けるようにしましょう。

▼関連記事

100均材料×電子レンジですぐ作れる!【食べられる宝石・琥珀糖】は雨の日のおやこクッキングに使える♪

100円ショップで手に入るスライムをアレンジして、動くスライムを作ります。学校に持っていけば、みんなが大注目する自由研究になりそうです。なぜ、スライムが動くのかをしっかりまとめられるとさらに良いですね。

所要時間の目安:1日

用意するもの

砂鉄はホームセンターで売られていますが、過去記事ではU字磁石を持って公園に行き、砂に磁石を近づけて砂鉄を集めています。ぜひ、試してみたいものです。

進め方

砂鉄の性質を使った面白い研究です。公園の砂に磁石にくっつく鉄が混ざっているなんて、学校で発表したら学級のみんなが驚きそうです。

▼関連記事

"動くスライム"に子どもがくぎ付け!【磁石を使ったおうち実験】公園で見つかるアレが材料に!

料理をする際に捨ててしまいがちな野菜の切れ端を育てて観察してみましょう。水に漬けるだけで再生するので、意外と簡単。毎日観察を続けていくと、野菜への愛着が沸いてくる子も多いようですよ。

所要時間の目安:1~2週間

用意するもの

進め方

実際に育った野菜を料理し、食べた感想をまとめるのもおすすめです。豆苗は1週間程度で再収穫できます。ニンジンや大根のヘタから生えた葉はふりかけやかき揚げなどにすると美味しいようです。

▼関連記事

大根、玉ねぎ、人参、パイナップルまで!!残った野菜を再生栽培!おやこで食育「簡単リボベジ」のすすめ

自由研究で一番難しいのは実験や調査のまとめ方ではないでしょうか。 研究結果を学級のお友達に伝えることを目的に、誰が見ても分かりやすいまとめ方を意識させることが大切です。

1年生の場合、まとめていく際に全体が一度に見渡せるサイズが良いでしょう。画用紙やスケッチブックなどが扱いやすいです。

画用紙の利点は、一目でぱっと見渡すことができるところ。迷ったら画用紙を使うことをおすすめします。スケッチブックは、枚数があるため植物の観察日記や料理のレシピなどをまとめる際に有効です。

まとめていく際には、以下のようなポイントを意識してみましょう。

まとめの中に、研究に関するクイズコーナーを入れるのも楽しいですね。

それでは実際にどのようにまとめていけば良いのでしょうか。1年生の場合、基本的に以下の6点が書けていればOK。

意外と忘れやすいのがタイトルを書くことです。何の研究なのかが一目で分かるように、大きめにタイトルを書きましょう。また、文字を書いていたら絵や写真を入れる場所がなくなった!ということもよく聞かれます。絵や写真を入れる場所も含めて、最初にしっかりと鉛筆で構図を決めておくことが大切です。

ポイントはとにかく「文字ばかりにならないようにすること」。できる限り、絵や写真、実物を貼ってまとめるようにします。

***

学校によって考え方も違いますが、1年生の自由研究はおやこで取り組む宿題だと考えても良いでしょう。はじめは、ママ・パパが主導でやっているように感じても、楽しいと感じたら、進んで取り組むようになるのが子どもです。

子ども達にとって待ちに待った夏休み。自由研究が、楽しい思い出の一つになればうれしい です。

ライター 秋野みんみ

元小学校教員ライター。公立小学校で10年の勤務経験有り。 現在は転勤族の妻で息子の育児に奮闘中!教員経験を生かして、お役に立てる情報を発信してきます♩

保護者との続柄とは?意外と悩む幼稚園願書や小学校書類の書き方一覧

2023.01.21

【効果絶大】面倒な「子どもの帽子のゴム替え」が断然ラクになる裏ワザ!半年後...

2022.03.19

保育士が解説!保育園見学の電話のかけ方|マナーや会話例など失敗しないコツを解説

2023.01.10

ダイソー×セリア×キャンドゥ【100均お名前スタンプ徹底比較】名前つけ地獄...

2021.12.08

保活はいつから始める?生まれ月ごとのスケジュール例や加点のポイントを先輩マ...

2022.12.18

春の”名前つけ地獄”から脱出したい!!100均「セリア」と「ダイソー」がや...

2021.04.02

小学校一年生で勉強ができない子の特徴は?当てはまるパターンや親ができるサポ...

2023.06.16

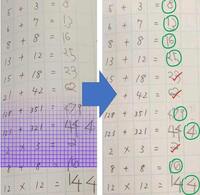

【神アプリ発見】じつは面倒すぎて悩ましかった「算数の丸つけ」が1秒で終わる...

2021.11.23

保育士が教える!保育園見学時のポイント|確認・質問すべき点を徹底解説

2023.01.12

【ダイソー】箸の持ち方&食べ方が見違えるサポートグッズが大充実。練習嫌いの...

2021.09.27